ショパン:サロンのピアニスト

ショパンに続けてリストを取り上げるのですが、この二人はあらゆる意味で対照的な存在でした。

ショパンはサロンのピアニストでした。

「サロン」という言葉は最近では安直に使われるようになりましたが、もともとは宮廷や貴族の邸宅を舞台にした社交界の事を「サロン」と呼びました。

「サロン」という言葉は最近では安直に使われるようになりましたが、もともとは宮廷や貴族の邸宅を舞台にした社交界の事を「サロン」と呼びました。

「サロン」において重要なことは本心を覆い隠し他者を友人として信じることがなくても、そこで和やかに交流し、時にはきわどい情報のやりとりや交渉が行えたことでした。

こんな書き方をすると、まるで「サロン」とはキツネかタヌキの巣窟のようなのですが、それだけでこの場を判断すると誤りを犯します。

確かに、お互いが己の真情を吐露し深く交流することは麗しいように思いますが、それは往々にしてとんでもない鬱陶しさを連れてきます。そして、個人のナイーブな部分にまでも遠慮なく踏み込んでくるこの手の鬱陶しさは往々にして農村が持っている属性であり、ショパンが生まれ育ったポーランドもまたその様な属性を色濃く持っていました。

しかし、「サロン」とはその様な鬱陶しさを連れてくることなく人と人が交流できる場所であり、そう言うことが可能となるための完璧な約束事(エチケット)が確立された場だったのです。

「サロン」では約束事を守っている限りは己の本心を覆い隠す自由が保障され、そして、その様に本心を隠し続けたとしても誰からも非難されることがなかったのです。

ショパンは体重が50キロにも満たない小柄で虚弱な体質であり、陰気で内気な性格でしたから、人とうち解けて交流することが何よりも苦手でした。

つまり、ショパンはポーランドという田舎ではなくて、パリの「サロン」という「都市的な空間」においてこそ自由に呼吸が出来た人間だったのです。

もしも、この世に「サロン」という空間がなければ、おそらくショパンという人間がこの世に存在したとしても、ショパンという音楽家は生まれなかったことでしょう。

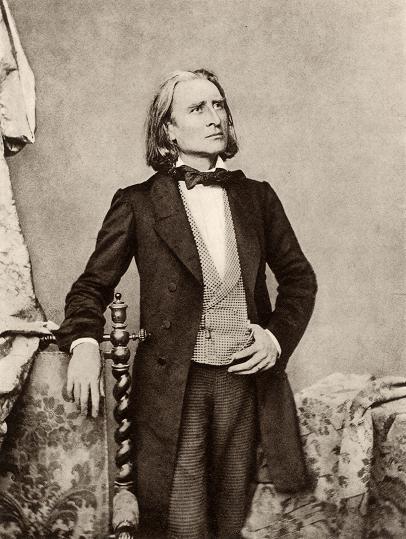

リスト:コンサートピアニスト

それに対して、リストの本質は「コンサートピアニスト」でした。

彼は「サロン」のような狭い空間と限られた聴衆を相手に演奏するのではなく、広い演奏会場で多数の聴衆を相手に演奏したピアニストでした。

もちろん、リストもまた「サロン」の寵児であったのですが、彼の音楽はサロンのような狭い空間に相応しい繊細さとは真逆の位置にありました。

ロンドンの特派員はリストの演奏を「雹のようなトリル、稲妻のアルペジオ、雷鳴の和音」と報告しています。広いコンサート会場に詰めかけた聴衆を圧倒するパワフルで華麗な響きにこそ、彼の真骨頂がありました。

そして、彼は何処にあっても王侯であるかのように振る舞った音楽家でもありました。「サロン」における約束事は完璧に身につけながらも、必要があると見れば、そんなものには拘束されずに自由に振る舞いました。

彼はプロイセンの王からプレゼントされたダイアモンドを舞台の袖に放り投げたこともあれば、演奏中におしゃべりを始めたロシア皇帝に対して「陛下がお話になっているときは音楽も沈黙すべきです(黙って静かに聞け・・・と言う意味です)」と言う人物だったのです。

ピアノ奏法の違い

このような気質の違いは、二人のピアノの奏法にもはっきりと表れています。

残されたメモによると、ショパンは彼に先行するピアニストのように手首だけで演奏することは間違いだと述べています。そうではなくて、指使いが基本的に重要なことを指摘しながらも、手首、手、指に加えて前腕と上腕を使わねばならないと述べています。

その意味では、ショパンこそは近代的なピアニストの先駆けだと言えます。

しかし、実際に彼の演奏を聴いた人々の証言によると、ショパンは上体をほとんど動かさずほとんど指先の動きだけで演奏していたと伝えられています。その報告は結核によって体力が極度に落ちた時期のものだったので多少は割り引く必要はあるのでしょうが、それでも多くの証言を総合してみても、彼の演奏は同時代のピアニストと較べてみても極度に動きの少ない抑制されたものであったことは間違いないようです。

今の感覚で言えば音楽全体をピアノ(弱音)で演奏するような雰囲気で、そう言えばショパン自身も若い頃から「僕の音は小さすぎると文句を言われる」と嘆いています。

それに対して、リストはショパンが述べたような近代的なピアノ演奏を体現しただけでなく、そこにパガニーニ譲りのショーマンシップを加味させました。彼のトレードマークは、腕を高々と持ち上げてピアノに叩きつけることでした。

この時代における最も善良で最も知性的なピアニストであったモシェレスは、リストの演奏を「力強さと困難な技の熟練において、私がこれまで聞いた全てのものをしのぐ」と述べ、さらに「あのように手を放り上げながらどうして危険な跳躍を失敗せずにやってのけることが出来るのか理解できない」と述べていました。

リストはコンサート会場には常に3台のピアノを用意させ、そのうちの1台から2台のピアノの弦をはじけ飛ばせるのが常でした。

リストは始めの頃は「エラール」を愛用し、後には「ベーゼンドルファー」を使うようになります。何故ならば、「ベーゼンドルファー」こそは、始めてリストに破壊されずに最後まで持ちこたえたピアノだったからです。

しかし、ショパンはその様な強靱なピアノではなくて、作りははるかに華奢ではあっても繊細な響きを持っていた「プレイエル」を最後まで愛用していました。

リストが学んだショパンの繊細

ここで一つ注意しておく必要があるのは、この時代のピアニストは基本的には自作の音楽を演奏したと言うことです。

もちろん、バッハやモーツァルト、そしてベートーベンのような古典を演奏することもあったのですが、プログラムのメインは自作でした。

ショパンやリストもまた、基本的には自分が演奏するために作曲したピアニストでした。

しかし、そう考えると、この時代の作曲家で、自作のピアノ曲でコンサートのプログラムが組めるような人はほとんどいないことに気づきます。

ショパン、リスト、シューマンと指を折ってきて、かろうじてこれに続くのはメンデルスゾーンくらいでしょうか。クレメンティやフンメルの名を上げることが出来る人はピアノの学習者か、よほどの「通」だけでしょう。

当然のことながら、この時代にピアニストが数人しかいなかったわけはないので、この事は、後世に残るような音楽を書いたピアニストはほとんどいなかったことを示しているのです。

このあたりの事情をもっと詳しく知りたい方のために、絶好の書物があります。

500ページを超える大著ですが、その大部分は録音が残されていない古い時代のピアニストの記述に費やされています。

ピアノ誕生から記述は始まって、バッハ、モーツァルト、ベートーベン、ショパン、リストというビッグネームだけでなく、その谷間を埋める数多くのピアニスト兼作曲家にもページが費やされています。一例を挙げれば、モーツァルトの好敵手だったクレメンティ、ベートーベンと同時代のドゥシーク、クラマー、トマシェク、ヴェルフル、そしてそれに続くロマン派への架け橋としてフンメル、フィールド、カルクブレンナー、チェルニー、モシェレスなどなど・・・です。

その様なピアノ音楽の創作と演奏の流れを概観したときに、この流れの頂点に立つ存在がリストだった事に改めて気づかされます。ついでながら、ショパンという音楽家がこの流れの何処にも源流を見いだせない突然変異のような存在であったことにも気づかされます。

そう言えば、ショパンはリストの力強さを憧れ、妬みながらも、その音楽は決して認めようとはしませんでした。彼が認めたのはバッハとモーツァルトだけで、その他の音楽家にはきわめて冷淡でした。

数少ない友人の証言によると、ベルリオーズのスコアは大嫌いで、リストの音楽は味わいに欠け、シューマンは音楽とは言えず、メンデルスゾーンに至っては眼中にすらなかったのです。

しかし、リストはショパンよりははるかに寛容でした。

ポーランドから出てきたこの青白い青年とすぐに交流を始め、その青年の音楽の中には自分にはない繊細さが溢れていることにすぐに気づきました。

そして、彼は音楽に名人芸が不可欠なことは当然としても、それだけでは不十分なことをすぐに悟り、自らの音楽の中にもショパン的な繊細さを導入していくようになります。

このあたりがリストの偉いところで、もしもショパンとの交流がなく、ただの名人芸だけのピアニストで終わっていたら、ショーンバーグの書物で紹介されて始めて知る事になる「凡百のピアニストの第1人者」で終わっていたかもしれません。

時代を経るにつれてショパンへの評価は上がり、それと反比例するかのようにリストに対する評価は下がり続けました。

しかし、リストの音楽は決して名人芸のひけらかしだけではありません。明らかに彼はショパンから「繊細」なるものを学び取り、それを自らの作品に取り入れています。

それは、「詩的で宗教的な調べ」や「コンソレーション(慰め)」を待つまでもなく、とんでもない名人芸を披露した若い時代の作品からも感じ取れます。

パガニーニによる大練習曲より「ラ・カンパネッラ」

(P)タマシュ・ヴァシャーリ 1958年録音

今から半世紀前のリスト弾きと言えばシフラかヴァシャーリくらいでした。

この二人を聞き比べてみると、リストという人間の持っている悪どいほどのパワー感を感じさせてくれるのはシフラの方です。リスト以来、ピアノというものが抱え込んでしまったサーカス芸を堪能させてくれるのは明らかにシフラの方です。

それと比べると、ヴァシャーリの演奏は大見得を切ることもなく、穏やかで端正な音楽に仕上がっています。そこには、聞くものを熱狂させてくれるようなサーカス芸は希薄です。

おそらく、パッと聞いた感じでは、大部分の人がシフラに軍配を上げるでしょう。それほどに、言葉を代えてみれば個性に乏しい無難な演奏の範疇に留まっています。

ただし、繰り返し聞かれることを宿命づけられた「レコード」の場合は、そう言う「棘」のなさが決してマイナスにならいのも事実です。リストの音楽と初めて出会う人に対して、安心して勧めることのできる演奏ではあります。

また、ヴァシャーリはリストの魅力が十分に楽しめるようなアルバムも作っていますので、そちらも併せて紹介しておきます。これ一枚で、リストの魅力と出会うことができる優れた一枚です。

- ハンガリー狂詩曲 第6番 変ニ長調 S.244

- 即興的ワルツ S.213

- コンソレーション (慰め) 第2番 ホ長調 S.172

- コンソレーション (慰め) 第3番 変ニ長調 S.172

- リゴレット・パラフレーズ S.434

- ハンガリー狂詩曲 第15番 イ短調 S.244 《ラコッツィ行進曲》

- ポロネーズ 第2番 ホ長調 S.223

- ドン・ジョヴァンニの回想 S.418

- 波の上を歩くパウラの聖フランソワ (2つの伝説 第2番 S.175)

- パガニーニによる大練習曲 第2番 変ホ長調 S.140

2 comments for “(3) リスト:パガニーニによる大練習曲より「ラ・カンパネッラ」”